-

< 5mnintermédiaire

Socialistes, libertaires… et défenseurs des animaux. L’anthologie « Cause animale, luttes sociales » met en lumière l’articulation que douze autrices et auteurs, dont Louise Michel, faisaient entre émancipation animale et critique du capitalisme. Un ouvrage qui permet de découvrir — et renforcer — la dimension politique de l’antispécisme.

-

< 10mnexpert

La cause animale fait partie des mouvements sociaux marqués par une nette prédominance des militantes. Une telle situation n’est pas nouvelle et remonte même aux premiers moments de structuration de la cause, à la croisée des xviiie et xixe siècles en Angleterre comme en France.

-

< 30mnexpert

Le cas animal est exemplaire de ce qui a été fait et de ce qui est en train de se produire à l’échelle de la création/nature en son ensemble, pour laquelle une représentation longtemps conçue chrétienne/occidentale/normale est aussi en train d’être défaite et une autre édifiée, plus adaptée à une nouvelle conception de la place et de l’action de l’homme dans la nature.

-

< 10mnintermédiaire

Le mouvement punk est aussi et surtout celui d’une démarche politique, d’un engagement social, avec de nombreux groupes condamnant toute forme de domination à l’égard des êtres humains et des animaux.

Commentaires (0)

I do agree with all the ideas you have introduced on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for newbies. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post. -

< 5mnintermédiaire

En 1923, Célia Steele reçoit par erreur 500 poussins au lieu de 50. A l’époque, le nombre moyen de poules par basse-cour est de 23 oiseaux. En 1924, Celia Steele exploite 1000 poulets. En 1926, elle en exploite 10 000.

Et en 1935…250 000. Des années plus tard, en 1974, le Delaware reconnaissant inscrit au registre des lieux historiques la réplique exacte du premier poulailler industriel » de Celia Steele, que lui avait fabriqué son mari.Commentaires (0)

Je voudrais simplement dire que votre article est incroyable La clarté de votre message est juste agréable et je pourrais supposer que vous êtes un expert sur ce sujet Avec votre permission, permettez-moi d'attraper votre flux pour rester à jour avec les prochains articles Merci beaucoup et s'il vous plaît continuez le travail gratifiant -

< 5mnintermédiaire

Longtemps invisibilisé, le combat de cette écrivaine et militante pour la cause animale et l’émancipation des femmes résonne avec l’actualité. Elle affirme que le sexisme et le spécisme partagent une même racine de discrimination et de domination, et qu’ils doivent être combattus ensemble pour un nouvel équilibre entre tous les êtres vivants.

-

Sans s’attarder sur le cas d’Hitler, cet article montre en quoi le régime Nazi a apporté quelques améliorations à l’encadrement juridique de la protection animale, au moins autant à des fins de propagande que par la conviction de quelques membres influents. Pour autant, le IIIe Reich n’a jamais remis en question l’utilisation habituelle des animaux et a par ailleurs sacrifié un grand nombre d’entre eux dès que cela servait ses intérêts.

-

> 30mnexpert

Cet article revient sur la place de la consommation de viande chez la population Française du haut moyen-âge au début du 20ième siècle, en détaillant particulièrement les modes de production et les types d’animaux consommés entre le 9e et 16e siècle. Les monogastriques, en concurrence avec l’alimentation humaine, étaient bien moins consommés que les vieux bovins de labeur.

-

< 30mnexpert

En marge de ses combats communistes et pacifistes, le satiriste viennois Karl Kraus a développé une réflexion sur le traitement des animaux lors de la première guerre mondiale. Son écho rencontre les voix qui s’élèvent aujourd’hui contre une maltraitance animale parvenue à un stade industriel. Avec une version audio.

Mots-clés: histoire, communisme, animalisme, Luxembourg, Monde Diplomatique. -

> 30mnintermédiaire

La consommation de la viande en France suit un mouvement loin d’être linéaire. Marqueur social entre tous, la consommation carnée rythme l’histoire de France.

Mots-clefs: histoire, viande, consommation, France. -

> 30mnintermédiaire

Une histoire de la découpe animale, ou de la boucherie.

Mots-clefs: histoire, découpe, boucherie, Moyen-Âge, viande. -

> 30mnintermédiaire

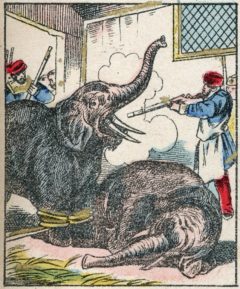

Ce documentaire d’Anaïs Kien évoque Paris assiégée par l’armée prussienne en 1870. Parce qu’ils ont faim, les Parisiens vont élaborer une « gastronomie de siège ».

Mots-clefs: histoire, gastronomie, guerre, siège, Commune, 1870, viande. -

Table ronde entre chercheur-e-s qui retrace l’histoire des rapports animaux-humains.

Mots-clefs: histoire, animaux, humains. -

> 30mnintermédiaire

Deux historiens abordent la consommation de cochon dans l’Egypte ancienne et celle du lièvre au Moyen Âge, un regard croisé qui permet de se pencher sur des sources très anciennes et de saisir l’origine des premiers interdits alimentaires (audio).

Mots-clefs: lapin, lièvre, porc, tabou, interdit, alimentation, viande, histoire. -

< 5mndébutant

Extraits INA : Fin des années 60, la France découvre l’élevage intensif à la télévision. Une pratique industrielle apparue à la fin de la Seconde Guerre mondiale où l’animal devient une machine de production.

-

< 15mnintermédiaire

Quels sont les liens sociologiques et historiques entre le spécisme et le sexisme ou, inversement, entre le féminisme et l’antispécisme ? C’est cette question que traite Jérôme Segal dans ce texte qui est extrait, et légèrement adapté, de son dernier livre Animal Radical. Histoire et sociologie de l’antispécisme (2020).

-

< 30mnintermédiaire

Que mangeaient les Hommes préhistoriques ? Comment pouvons-nous savoir ce qu’ils mangeaient ? Sont-ils de bons modèles pour l’alimentation d’aujourd’hui ? Quid du régime paléo ?

-

Article questionnant le bienfondé de la valeur donnée à la Nature et à la biodiversité, illustré par une anecdote historique autour d’une île de l’océan indien où des vaches ont évolué librement pendant un siècle avant d’êtres abattues au nom de la biodiversité.

-

< 10mndébutant

Comment l’argument naturaliste, réactionnaire au changement, a joué en faveur de l’alcoolisme infantile lors des campagnes de promotion du lait de vache au début de la seconde moitié du vingtième siècle. Comment l’idée de Nature joue actuellement pour la conservation du spécisme et devrait être critiquée (et non adoptée) par les antispécistes.

-

< 15mndébutant

Cette vidéo aborde la relation occidentale aux autres animaux du 3ième au 16ième siècle : tentative de conversion des animaux au christianisme, procès devant Dieu et plus généralement soumission complète aux besoins humains.

Commentaires (0)