-

< 5mndébutant

Pourquoi le critère de sentience détermine-t-il envers qui nous avons des devoirs. Pourquoi n’avons nous pas de devoirs envers les plantes ou les éponges de mer ? Et les insectes ? Par François Jaquet, chercheur en philosophie à l’Université de Genève et spécialiste en éthique.

-

< 10mnintermédiaire

La caractéristique “sentience” d’un individu n’est donc pas une donnée binaire. La sentience est une caractéristique graduelle. Un animal peut être plus ou moins sentient, même si quelques animaux comme les éponges ou les moules sont plus proches du zéro absolu sur l’échelle de la sentience.

-

< 5mnintermédiaire

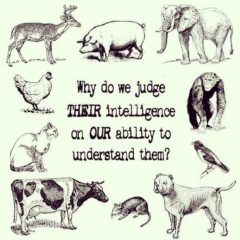

L’humain est une espèce très égocentrique. Nous oublions souvent que nous partageons cette planète avec des millions d’autres créatures. Nous nous vantons d’être uniques, alors qu’un nombre croissant d’études révèlent que les autres animaux sont comme nous – ou du moins plus similaires qu’on pourrait le croire. Voici un aperçu des découvertes les plus fascinantes.

-

< 10mndébutant

La plupart des humains ont érigé une barrière invisible entre l’espèce humaine et les autres espèces animales. Une barrière qui nous dit que nous, les humains, valons mieux que les autres animaux. Une barrière qui finit par nous faire croire que nous ne sommes pas des animaux.

Mots clés : éthologie, comportementalisme, intelligence, propre de l’homme -

< 15mnintermédiaire

La science démontre que les animaux devraient être légalement reconnus comme des personnes, selon Lori Marino.

Mots clés : science, éthologie, cétacés, singes -

< 10mnintermédiaire

Les poissons aussi sont sensibles : les experts affirment que ces créatures ressentent la douleur de la même façon que les humains. Et qu’elles devraient être mieux traitées.

Mots clés : poissons, animaux marins, éthologie, sentience -

< 10mnintermédiaire

Laura Bridgeman se penche sur les preuves scientifiques qui pourraient expliquer pourquoi les dauphins ont une nature si bienveillante lorsqu’ils s’agit d’interactions avec des humains…

Mots clés : dauphins, cétacés, captivité -

< 30mnexpert

La réflexion sur la citoyenneté animale est la composante la plus novatrice de l’approche politique des droits des animaux de Donaldson et Kymlicka. Dans ce dernier chapitre, nous allons y revenir de façon à mettre en lumière des compléments apportés par les auteurs dans des articles postérieurs à la parution de leur livre Zoopolis.

-

Les recherches menées avec des animaux ont longtemps été handicapées par nos préjugés anthropocentriques : nous leur proposions souvent des tests qui fonctionnent bien avec des humains, mais moins bien avec d’autres espèces.

-

< 5mnintermédiaire

La force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non-humains, notamment l’ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques.

-

J’ai abondamment illustré mon propos d’exemples variés, tant au sujet des facultés cognitives animales, que des espèces concernées, non seulement pour montrer à quel point le fameux « propre de l’homme » prend l’eau de toutes parts, mais aussi pour faire état du fait que certains animaux dont nous pensons habituellement qu’ils sont dénués de pensée (par exemple, les poissons) sont en réalité, comme les autres, des êtres conscients.

-

< 30mnexpert

Florence Burgat parachève ici l’examen critique entrepris dans Animal mon prochain des discours sur « l’Animal » dont regorge la philosophie. Ces discours pour la plupart n’ont nullement pour objet de comprendre les animaux, dans leur immense diversité. Ils ne sont que monuments élevés à la gloire de l’Homme (singulier, majuscule).

-

Ce cochon est en fait une truie, et on suppose qu’après avoir donné naissance à une multitude de petits cochons elle n’était plus bonne à rien. Ne sachant qu’en faire ils me l’ont apportée. Je l’ai donc accueillie et la vie lui était agréable auprès des poules, chèvres, oies… Chaque fois qu’elle me voyait, elle accourait pour recevoir des caresses.

-

< 10mnexpert

L’INRA au secours du foie gras (Éditions Sentience, 2006) contient un examen critique détaillé de l’ensemble des arguments mis en avant par les chercheurs de l’INRA pour contester la nocivité du gavage.

-

< 10mnintermédiaire

C’est qu’en français il nous manque un mot pour désigner la chose la plus importante du monde, peut-être la seule qui importe : le fait que certains êtres ont des perceptions, des émotions, et que par conséquent la plupart d’entre eux (tous ?) ont des désirs, des buts, une volonté qui leur sont propres.

-

> 30mnexpert

Résumé de Through Our Eyes Only de Marian Dawkins. Les animaux ont-il des pensées et des sentiments ? C’est une question extrêmement difficile à traiter avec les données fragmentaires dont on dispose aujourd’hui, mais l’entreprise n’est pas totalement désespérée.

-

> 30mnexpert

Bien que le problème du rapport matière-esprit reste entier à ce jour, nous ne sommes pas totalement démunis. Nous ne pouvons pas prouver la réalité de la sensibilité, mais nous pouvons prouver que nul ne peut la croire irréelle — de même qu’il est impossible à quiconque de ne pas croire en la réalité du monde physique.

-

La physique d’aujourd’hui est incapable d’intégrer la sensibilité dans sa description du monde. Le problème ne se résoudrait pas par la simple découverte d’un nouveau phénomène ou d’une nouvelle loi. Nous avons besoin d’une refonte en profondeur de notre conception de la réalité et de la physique.

-

< 30mnexpert

Ce texte a été écrit suite à la lecture du livre Le sentiment même de soi – corps, émotions, conscience d’Antonio R. Damasio. La sensibilité, en tant que capacité à ressentir le plaisir et la souffrance, est un concept central dans l’antispécisme développé au sein des Cahiers. Il aurait pu en être autrement.

-

< 15mnexpert

Concernant les insectes, il est impossible de se prononcer avec certitude sur la question de leur capacité à éprouver la douleur. On peut cependant se forger une opinion raisonnée en comparant les insectes aux mammifères sous trois angles : la fonction adaptative de la douleur, la physiologie et le comportement.

Commentaires (3)