-

< 10mnintermédiaire

Recension de « L’Église et la cause animale: vers une théologie chrétienne des animaux », un livre publié en 2024 sous la direction d’Éric Charmetant (jésuite, universitaire) et Estela Torres (responsable de l’association Fraternité pour le respect animal). L’ouvrage rassemble les contributions de chrétiens désireux de voir leur Église se soucier davantage des animaux.

-

Le système alimentaire est une source de pollution atmosphérique via les émissions d’ammoniac qui génèrent des particules fines et la création d’ozone au niveau du sol. Cet article de 2022 estime qu’en 2030, l’élevage sera responsable de 80-84% des émissions d’ammoniac et de méthane liées à l’alimentation. Le véganisme épargnerait 236 000 vies humaines par an et 1,1% du PIB mondial.

-

< 10mnexpert

Autrefois rare dans nos campagnes, le sanglier est aujourd’hui considéré comme un nuisible qu’on pourchasse sans relâche. L’écologue Raphaël Mathevet explique comment les populations de sangliers ont été développées à partir des années 1970 : Elevage par des chasseurs en les croisant avec des cochons, pratiques de chasses, croissance des forêts, réchauffement climatiques…

-

> 30mnintermédiaire

Extraits d’un livre (Animal Liberation Now) et de 6 entretiens (datant de 2022 et 2023) dans lesquels Peter Singer expose sa position sur ce qu’il serait souhaitable de faire afin d’améliorer la condition des animaux sauvages. Il approuve l’inclusion de ces derniers dans notre sphère de considération morale, tout en précisant qu’il donne la priorité à la lutte contre l’élevage intensif.

-

< 30mnintermédiaire

Cet article présente l’antiréalisme moral, un courant de pensée selon lequel il n’existe pas de vérités morales objectives. Une discussion est ensuite menée sur la place de l’éthique dans le mouvement animaliste: il ne serait pas forcément pertinent de renforcer le poids de l’argumentation morale dans l’action collective.

-

< 10mnintermédiaire

Joel Marks, philosophe et défenseur des droits des animaux, explique comment il a réalisé que les vérités morales n’existent pas. Son engagement pour le véganisme est resté intact après ce tournant.

Commentaires (0)

Sur la base d'une question rhétorique («N’est-il pas beaucoup plus sensé de supposer...»), l'auteur conclut que la morale n'existe pas. Mais ce n'est pas grave, nous dit-il: il continue à militer pour rendre les gens véganes. Et c'est plus efficace que de les culpabiliser avec des arguments moralisateurs! On ne sait pas trop comment il cherche, non à véganiser seulement sa belle-sœur, mais la société tout entière, en mettant simplement en avant sa propre sensibilité. Et à aborder la question de la souffrance des animaux sauvages, que son cœur ne trouve peut-être pas révoltante. Mais aussi: il est parti d'une position morale déontologiste, qui n'est effectivement fondée sur rien, pour aboutir à une position morale nihiliste, qui n'est rien. Cela est logique. S'il était parti d'une position réellement éthique – qui voit comme un mal ce qui est effectivement mal, à savoir la douleur, la souffrance, la privation... – peut-être aurait-il eu plus de difficulté à nier le caractère objectif du mal. Et personnellement, s'il n'y avait pas ce caractère objectif, je ne continuerais pas à militer; pour me guérir de mon sentiment de «profonde aversion» que j'éprouve envers ce que l'on fait subir aux animaux, il me serait très facile de simplement regarder ailleurs. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens. -

< 5mnintermédiaire

Des chercheurs de l’Inra démontrent l’impact de la concurrence alimentaire des colonies d’abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en milieu naturel. Ces travaux révèlent l’existence d’une zone d’influence autour de chaque rucher et peuvent être mis à profit pour organiser la cohabitation entre les différentes populations d’abeilles.

-

< 10mnintermédiaire

Cet article du journal du CNRS retrace les avancées du droit animal ces dernières décennies. Au vu des incohérences persistantes des textes législatifs, la jurisprudence peut elle aussi faire avancer le statut des animaux.

-

< 10mnintermédiaire

Cet article publié sur la revue du CNRS revient sur les découvertes de ces dernières décennies. Compas céleste, chronomètre interne et mémoire exceptionnelle permettent à certains animaux de se projeter aussi bien dans le passé que dans le futur pour prendre des décisions.

-

< 10mnintermédiaire

De plus en plus d’études démontrent l’existence de cultures animales et de transmissions sociales au sein d’une même espèce. Ils sont capables d’utiliser et fabriquer des outils, ainsi que planifier leur utilisation. Même certains insectes sont capables d’apprentissage social sophistiqué – la clé de toute tradition culturelle dans un groupe – et de conformisme.

-

< 10mnintermédiaire

Les travaux sur les émotions ressenties par les animaux dévoilent une vie psychique riche (empathie, altruisme, attachement, sens de la justice, frustration de ses attentes) et des liens sociaux qui vont jusqu’au deuil. Cet article vulgarise rapidement quelques expériences et leurs résultats, démontrant ce que perçoivent depuis longtemps les personnes vivants avec des chiens ou des chats.

-

< 15mnintermédiaire

Présentation d’un siècle de progrès en éthologie, science qui étudie le comportement des animaux. Cet historique décrit l’abandon du behaviorisme/animal machine, la découverte de performances cérébrales proches des nôtres, l’abandon des « propres de l’hommes », des capacités plus rares telles que la métacognition et l’acceptation d’un anthropomorphisme critique.

-

< 30mnintermédiaire

Dans cet extrait de son introduction à la philosophie intitulée Knowledge, Reality, and Value, Michael Huemer discute les principaux arguments pour et contre la consommation de produits animaux. Il y aborde le problème de la souffrance liée à l’élevage, propose différentes analogies pour comprendre le problème et contre-argumente 17 objections éthiques courantes au végétalisme.

-

< 10mnintermédiaire

Comparaison des impacts de l’élevage de différentes espèces et labels, en terme d’utilisation des ressources, de surface et de concurrence alimentaire. L’article précise quelques bénéfices apportés par certaines pratiques, tout en soulignant l’impact positif drastique d’une plus grande végétalisation de l’alimentation.

-

< 5mnexpert

Laurent Bègue-Shankland défend l’interdiction de la corrida aux plus jeunes en mobilisant quelques études de psychologie sociale abordant le sujet. Les enfants sont généralement plus affectés par la violence que les adultes, et plus sensibles au sort des animaux.

Commentaires (0)

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. -

< 5mnintermédiaire

Plus de 500 universitaires issus de 40 pays et spécialisés en philosophie morale et politique proclament, au vu de l’état actuel des connaissances dans leur champ d’expertise, le caractère foncièrement injuste de l’exploitation animale. Cette Déclaration de Montréal est probablement le manifeste ayant recueilli le plus de soutiens de philosophes universitaires à ce jour.

-

< 15mnintermédiaire

Les viandes végétales et les viandes de culture présentent des avantages avérés ou prometteurs, en particulier en ce qui concerne la consommation d’eau et la libération de terres agricoles pour le stockage de carbone. En termes d’émissions de gaz à effet de serre, les produits végétaux les plus polluants rivalisent avec les alternatives animales les moins polluantes.

-

< 10mnintermédiaire

Chercheur.ses qui étudions le comportement des animaux d’élevage, nous avons proposé des changements de pratiques afin d‘améliorer le bien-être de ces animaux. Après toutes ces années où nous avons travaillé avec l’injonction d’améliorer le bien-être animal, nous faisons le bilan des retombées de nos travaux : certains systèmes n’ont pas été améliorés, et pour cause, ils ne sont pas améliorables.

-

< 30mnintermédiaire

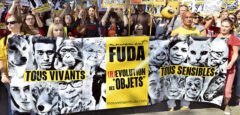

Article d’Adriana RICO-YOKOYAMA, maître de conférence à l’Universite Kandai (Osaka, Japon), qui constitue la première partie d’un ensemble de travaux portant sur « la représentation de l’animal en France, l’évolution du discours le concernant, et les combats menés en son nom ».

-

< 10mnintermédiaire

Si la réglementation applicable aux élevages bio n’est pas optimale, elle garantit toutefois des conditions de « mieux-être » au regard des pratiques instaurées dans les élevages conventionnels.

Commentaires (0)